ж•°еӯ—жөӘжҪ®ж¶Ңд№ЎйҮҺ

вҖ”вҖ”вҖңеҚҒеӣӣдә”вҖқжңҹй—ҙжҲ‘еӣҪжҷәж…§еҶңдёҡеҠ йҖҹд»ҺвҖңзӣҶжҷҜвҖқиө°еҗ‘вҖңйЈҺжҷҜвҖқ

еҸ‘зЁҝж—¶й—ҙпјҡ2025-11-20 10:32:00 жқҘжәҗпјҡ еҶңж°‘ж—ҘжҠҘ

йғӯиҜ—з‘ҖеҲ¶еӣҫ

гҖҖгҖҖзңјдёӢжӯЈжҳҜеҶ¬з§Қе…ій”®жңҹпјҢеӣӣе·қзңҒз»өйҳіеёӮе®үе·һеҢәз§Җж°ҙй•ҮеӨ©з«әжқ‘иҝһзүҮзІ®жІ№зҺ°д»ЈеҶңдёҡеӣӯеҢәйҮҢпјҢйӣҶжҲҗиӢ—жғ…зӣ‘жөӢгҖҒиҷ«жғ…жөӢжҠҘгҖҒж°”иұЎи§ӮжөӢзӯүеҠҹиғҪзҡ„з»јеҗҲзӣ‘жөӢз«ҷпјҢжӯЈ24е°Ҹж—¶дёҚй—ҙж–ӯең°е®ҲжҠӨеңЁз”°й—ҙгҖӮвҖңеңҹеЈӨйҮҢзҡ„дј ж„ҹеҷЁе°ұеғҸвҖҳеҗ¬иҜҠеҷЁвҖҷпјҢе®һж—¶жҚ•жҚүеў’жғ…гҖҒиӮҘеҠӣзӯүж•°жҚ®пјҢжүӢжңәиҪ»зӮ№е°ұиғҪжҹҘзңӢзү©иҒ”зҪ‘дј еӣһзҡ„зІҫеҮҶдҝЎжҒҜе’Ңй«ҳжё…еҪұеғҸгҖӮд»ҺеүҚз§Қең°йқ з»ҸйӘҢж‘ёзҙўпјҢзҺ°еңЁи·ҹзқҖж•°жҚ®еҲҶжһҗиө°пјҢеҝғйҮҢжӣҙжңүеә•дәҶпјҒвҖқеӨ©з«әжқ‘зӣёе…іиҙҹиҙЈдәәд»Ӣз»ҚгҖӮ

гҖҖгҖҖиҝҷжҳҜжҲ‘еӣҪжҷәж…§еҶңдёҡеҸ‘еұ•зҡ„дёҖдёӘз”ҹеҠЁзј©еҪұгҖӮвҖңеҚҒеӣӣдә”вҖқжңҹй—ҙпјҢжҲ‘еӣҪеҶңдёҡж•°еӯ—еҢ–иҪ¬еһӢеҸ‘еұ•еҠ еҝ«жҺЁиҝӣпјҢзІ®йЈҹз”ҹдә§йҖҗжӯҘиҝҲеҗ‘зІҫиҖ•вҖңжҷәвҖқдҪңгҖҒи®ҫж–ҪеҶңдёҡеҲқжӯҘе®һзҺ°вҖңж•°еӯ—з§Қе…»вҖқгҖҒеҶңдёҡе…Ёдә§дёҡй“ҫеҠ йҖҹвҖңж•°иҪ¬жҷәж”№вҖқгҖҒеҶңдёҡеҶңжқ‘з®ЎзҗҶжңҚеҠЎж•ҲиғҪжҳҺжҳҫжҸҗеҚҮгҖӮд»Һе®һйӘҢе®ӨйҮҢзҡ„жҰӮеҝөйӣҸеҪўеҲ°з”°еһ„й—ҙзҡ„е№ҝжіӣеә”з”ЁпјҢд»Һйӣ¶жҳҹвҖңзӣҶжҷҜвҖқи”ҡ然жҲҗвҖңйЈҺжҷҜвҖқпјҢжҷәж…§еҶңдёҡжӯЈеңЁд№Ўжқ‘еӨ§ең°дёҠеұ•зҺ°еҮә蓬еӢғз”ҹжңәгҖӮ

гҖҖгҖҖиҝҷеңәеҶңдёҡйўҶеҹҹзҡ„ж·ұеҲ»еҸҳйқ©пјҢзҰ»дёҚејҖеӣҪ家еұӮйқўзҡ„жҲҳз•Ҙеј•йўҶдёҺйЎ¶еұӮи®ҫи®ЎгҖӮиҝ‘е№ҙжқҘпјҢе…ҡдёӯеӨ®гҖҒеӣҪеҠЎйҷўеҜ№еҸ‘еұ•жҷәж…§еҶңдёҡдҪңеҮәзі»еҲ—йғЁзҪІпјҢдёәзҺ°д»ЈеҶңдёҡеҸ‘еұ•жҢҮжҳҺдәҶж•°еӯ—еҢ–гҖҒжҷәиғҪеҢ–зҡ„ж–°ж–№еҗ‘гҖӮеҶңдёҡеҶңжқ‘йғЁзүөеӨҙеҚ°еҸ‘гҖҠвҖңеҚҒеӣӣдә”вҖқе…ЁеӣҪеҶңдёҡеҶңжқ‘дҝЎжҒҜеҢ–еҸ‘еұ•и§„еҲ’гҖӢгҖҠвҖңеҚҒеӣӣдә”вҖқж•°еӯ—еҶңдёҡе»әи®ҫ规еҲ’гҖӢпјҢеҮәеҸ°гҖҠе…ідәҺеӨ§еҠӣеҸ‘еұ•жҷәж…§еҶңдёҡзҡ„жҢҮеҜјж„Ҹи§ҒгҖӢгҖҠе…ЁеӣҪжҷәж…§еҶңдёҡиЎҢеҠЁи®ЎеҲ’пјҲ2024вҖ”2028е№ҙпјүгҖӢзӯүж”ҝзӯ–ж–Ү件пјҢжһ„е»әиө·еӨҡеұӮж¬ЎгҖҒзі»з»ҹеҢ–ж”ҝзӯ–ж”Ҝж’‘дҪ“зі»пјҢжҺЁеҠЁйҮҚзӮ№д»»еҠЎиҗҪең°гҖҒйҮҚеӨ§е·ҘзЁӢи§Ғж•ҲпјҢдёәжҷәж…§еҶңдёҡеҸ‘еұ•зӯ‘зүўеҲ¶еәҰдҝқйҡңгҖӮ

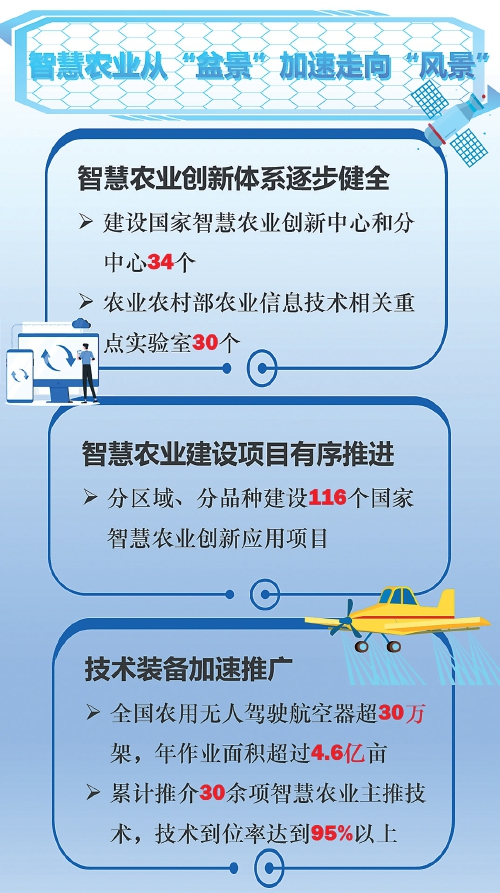

гҖҖгҖҖ科жҠҖеҲӣж–°пјҢжҳҜжҷәж…§еҶңдёҡз ҙжөӘеүҚиЎҢзҡ„ж ёеҝғеј•ж“ҺгҖӮеӣҪ家зқҖеҠӣжҗӯе»әеҲӣж–°е№іеҸ°пјҢзӣ®еүҚе·ІеёғеұҖе»әи®ҫ34дёӘеӣҪ家жҷәж…§еҶңдёҡеҲӣж–°дёӯеҝғе’ҢеҲҶдёӯеҝғгҖҒ30дёӘеҶңдёҡеҶңжқ‘йғЁеҶңдёҡдҝЎжҒҜжҠҖжңҜзӣёе…ійҮҚзӮ№е®һйӘҢе®ӨпјҢжһ„зӯ‘иө·жҷәж…§еҶңдёҡзҡ„вҖңеҲӣж–°еӨ§и„‘вҖқгҖӮдҪңзү©иЎЁеһӢй«ҳйҖҡйҮҸи§ЈжһҗгҖҒеңҹеЈӨзҺ°еңәеҝ«йҖҹжөӢйҮҸиЈ…еӨҮгҖҒеӨ§еһӢеҶңдёҡйҖҡз”ЁеһӢжңәеҷЁдәәеҢ–дҪңдёҡе№іеҸ°зӯүдёҖжү№е…ій”®жҠҖжңҜеҸ–еҫ—йҮҚеӨ§зӘҒз ҙпјҢз”°й—ҙиҮӘеҠЁй©ҫ驶дёҺдҪңзү©дҝЎжҒҜйҮҮйӣҶе№іеҸ°гҖҒеҘ¶зүӣзІҫеҮҶйҘІе–Ӯи®ҫеӨҮгҖҒж°ҙдёӢе·ЎжЈҖжңәеҷЁдәәзӯүиЈ…еӨҮд»Һе®һйӘҢе®Өиө°еҗ‘з”ҹдә§дёҖзәҝпјҢи®©еҶңдёҡз”ҹдә§зҡ„вҖңжҷәж…§еҗ«йҮҸвҖқжҢҒз»ӯж”ҖеҚҮгҖӮ

гҖҖгҖҖеҰӮд»ҠпјҢжҷәж…§еҶңдёҡзҡ„ж·ұеәҰеә”з”ЁжӯЈйҮҚеЎ‘еҶңдёҡз”ҹдә§иҢғејҸпјҢеҠ©еҠӣжҸҗиҙЁеўһж•ҲгҖӮеңЁжұҹиӢҸзңҒж·®е®үеёӮжҙӘжіҪеҢәпјҢжҷәж…§зЁ»дҪңжҠҖжңҜдҫқжүҳвҖңдёҖең°дёҖз ҒвҖқж•°еӯ—еҶңз”°еә•еә§пјҢе®һзҺ°еҢ–иӮҘеҶңиҚҜзІҫеҮҶи°ғжҺ§пјҢиӮҘж–ҷз”ЁйҮҸеҮҸе°‘зәҰ15%пјҢжҜҸдә©йў„и®Ўеўһдә§50ж–Өпјӣж№–еҢ—зңҒеҚҒе °еёӮйғ§йҳіеҢәе®үйҳій•ҮдјҸзҫІеҶңеңәйҮҢпјҢзәҜз”өй©ұеҠЁзҡ„ж— дәәй©ҫ驶жӢ–жӢүжңәвҖңжҷәзүӣвҖқз»ӯиҲӘ6е°Ҹж—¶еҸҜиҖ•ең°30иҮі40дә©пјҢдҪңдёҡзІҫеәҰиҫҫВұ2.5еҺҳзұіпјҢй…ҚеҘ—зҡ„дјҪ马иғҪи°ұжөӢеңҹжңәеҷЁдәәдёҖеӨ©иғҪдёәеҚғдә©еңҹең°вҖңдҪ“жЈҖвҖқпјҢеҝ«йҖҹжЈҖжөӢ8йЎ№еңҹеЈӨжҢҮж ҮпјҢе®һзҺ°вҖңзјәе•ҘиЎҘе•ҘвҖқпјҢеҠ©еҠӣжҜҸдә©зңҒиӮҘ10%гҖҒеўһдә§5%пјӣеұұдёңзңҒж·„еҚҡеёӮй«ҳйқ’еҺҝдё°жәҗжёҢй‘«AIжҷәж…§еҶңдёҡзӨәиҢғеӣӯзҡ„з•ӘиҢ„жЈҡеҶ…пјҢAIжҷәиғҪжё©е®Өз®ЎзҗҶзі»з»ҹйҖҡиҝҮеңҹеЈӨдј ж„ҹеҷЁе’Ңи§Ҷи§үж‘„еғҸеӨҙпјҢе®һ时收йӣҶзҺҜеўғдёҺдҪңзү©з”ҹй•ҝж•°жҚ®пјҢиҮӘеҠЁи°ғиҠӮйҒ®йҳігҖҒйҖҡйЈҺгҖҒзҒҢжәүдёҺж–ҪиӮҘпјҢж—ҘеёёиҝҗиҗҘд»…йңҖ1дәәдҝқйҡңеҹәзЎҖдҫӣз»ҷпјҢиҫғдј з»ҹз§ҚжӨҚиҠӮж°ҙ40%гҖҒиҠӮзңҒеҶңиҚҜ60%д»ҘдёҠпјҢжңүж•Ҳз ҙи§ЈеңҹеЈӨиҝһдҪңйҡңзўҚпјҢдә§еҮәзҡ„иҘҝзәўжҹҝи§„ж јз»ҹдёҖгҖҒеҸЈж„ҹдёҠд№ҳпјҢж·ұеҸ—й«ҳз«ҜеёӮеңәйқ’зқҗгҖӮ

гҖҖгҖҖжҷәж…§еҢ–вҖңж–°еҶңе…·вҖқеҫ—д»ҘеңЁе…ЁеӣҪеҗ„ең°вҖңз”ҹж №ејҖиҠұвҖқпјҢзҰ»дёҚејҖзІҫеҮҶзҡ„зӨәиҢғжҺЁе№ҝдёҺжңүеҠӣзҡ„ж”ҝзӯ–жү¶жҢҒгҖӮжҲ‘еӣҪеҲҶеҢәеҹҹгҖҒеҲҶе“Ғз§Қе»әи®ҫ116дёӘеӣҪ家жҷәж…§еҶңдёҡеҲӣж–°еә”з”ЁйЎ№зӣ®пјҢжү“йҖ еҮәдёҖжү№еҸҜеӨҚеҲ¶гҖҒеҸҜжҺЁе№ҝзҡ„вҖңзӨәиҢғзӘ—еҸЈвҖқгҖӮзЁіе®ҡе®һж–ҪеҶңжңәиҙӯзҪ®дёҺеә”з”ЁиЎҘиҙҙж”ҝзӯ–пјҢжҺЁеҠЁжҠҖжңҜиЈ…еӨҮеҠ йҖҹиө°иҝӣз”°й—ҙең°еӨҙгҖӮжҚ®з»ҹи®ЎпјҢе…ЁеӣҪеҶңз”Ёж— дәәй©ҫ驶иҲӘз©әеҷЁе·Іи¶…30дёҮжһ¶пјҢе№ҙдҪңдёҡйқўз§Ҝи¶…иҝҮ4.6дәҝдә©пјӣзҙҜи®ЎжҺЁд»Ӣ30дҪҷйЎ№жҷәж…§еҶңдёҡдё»жҺЁжҠҖжңҜпјҢжҠҖжңҜеҲ°дҪҚзҺҮиҫҫ95%д»ҘдёҠпјҢжӣҙеӨҡеҶңжҲ·дә«еҸ—еҲ°з§‘жҠҖзәўеҲ©гҖӮ

гҖҖгҖҖдәәжүҚжҳҜе»әи®ҫеҶңдёҡејәеӣҪгҖҒжҺЁиҝӣеҶңдёҡзҺ°д»ЈеҢ–жңҖжҙ»и·ғгҖҒжңҖз§ҜжһҒзҡ„еӣ зҙ пјҢжӣҙжҳҜжҷәж…§еҶңдёҡжҢҒз»ӯеҸ‘еұ•зҡ„ж ёеҝғж”Ҝж’‘гҖӮвҖңеҚҒеӣӣдә”вҖқжңҹй—ҙпјҢжҲ‘еӣҪзқҖеҠӣеҹ№иӮІжҮӮжҠҖжңҜгҖҒе–„з»ҸиҗҘгҖҒдјҡз®ЎзҗҶзҡ„вҖңе…ҙеҶңдәәвҖқпјҢжү“йҖ 规模е®ҸеӨ§гҖҒз»“жһ„еҗҲзҗҶгҖҒзҙ иҙЁдјҳиүҜзҡ„еҶңдёҡејәеӣҪе»әи®ҫз”ҹеҠӣеҶӣгҖӮ2025е№ҙеҶңпјҲзү§гҖҒжё”пјүеңәжҷәж…§иөӢиғҪи®ЎеҲ’еҗҜеҠЁеҗҺпјҢжңӘжқҘ3е№ҙе°Ҷеҹ№и®ӯ1500дҪҷеҗҚ规模еҢ–дё»дҪ“иҙҹиҙЈдәәпјҢеҠ©еҠӣжү“йҖ дёҖжү№й«ҳж°ҙе№іжҷәж…§еҶңпјҲзү§гҖҒжё”пјүеңәпјҢдёәжҷәж…§еҶңдёҡеҸ‘еұ•жіЁе…ҘжәҗжәҗдёҚж–ӯзҡ„дәәжүҚеҠЁиғҪгҖӮ

гҖҖгҖҖд»ҺвҖңдәәжүӣзүӣжӢүвҖқеҲ°вҖңжңәз§Қжңә收вҖқпјҢеҶҚеҲ°вҖңжҷәиғҪж„ҹзҹҘгҖҒиҮӘдё»еҶізӯ–вҖқпјҢ科жҠҖзҡ„еҠӣйҮҸе·Іжё—йҖҸиҮіеҶңдёҡиҖ•гҖҒз§ҚгҖҒз®ЎгҖҒ收全з”ҹе‘Ҫе‘ЁжңҹгҖӮеҶңдёҡжӯЈйҖҗжӯҘж‘Ҷи„ұвҖңйқ еӨ©еҗғйҘӯвҖқзҡ„е®ҝе‘ҪпјҢејҖе§Ӣдҫқйқ еӨ§ж•°жҚ®гҖҒеӨ§жЁЎеһӢдёҺеҚҸеҗҢз®ЎзҗҶпјҢеӯ•иӮІеҮәжӣҙеҠ й«ҳдә§гҖҒй«ҳж•ҲгҖҒй«ҳйҹ§жҖ§зҡ„вҖң丰收引ж“ҺвҖқгҖӮвҖңеҚҒдә”дә”вҖқж–°зҜҮеҫ…еҗҜпјҢдёҖе№…жӣҙе…·жҷәж…§гҖҒжӣҙеҜҢжҙ»еҠӣзҡ„еҶңдёҡзҺ°д»ЈеҢ–еӣҫжҷҜпјҢжӯЈеңЁдёӯеӣҪеӨ§ең°дёҠеҫҗеҫҗеұ•ејҖгҖӮ

гҖҖгҖҖеҶңж°‘ж—ҘжҠҘе…ЁеӘ’дҪ“и®°иҖ… йғӯиҜ—з‘Җ

дә¬е…¬зҪ‘е®үеӨҮ 11010102004843еҸ·

дә¬е…¬зҪ‘е®үеӨҮ 11010102004843еҸ·